Rien de nouveau sous les radars nous dira-t-on, puisque de nombreux indicateurs vont déjà dans ce sens, comme les Objectifs de développement durable (ODD), l’Indice de développement humain (IDH) ou l’indice de bien-être durable (Index of Sustainable Economic Welfare – ISEW), alternative au produit intérieur brut.

Toutefois, là où ces indicateurs pèchent souvent par une vision trop restreinte et cloisonnante d’une réalité donnée, l’approche du Donut se distingue en proposant une sorte de boussole qui englobe des paramètres plus exhaustifs et interconnectés.

Nous le verrons dans le second article de ce dossier, le Donut a en effet pour finalité d’offrir une vision holistique d’un Etat ou d’une ville qui voudrait s’ancrer dans la transition vers une économie plus régénérative et distributive, en proposant une boîte à outils pratique pour tendre vers cet idéal. Mais avant d’aborder ce sujet plus en détail, revenons sur les grands principes censés guider notre boussole.

Une boussole pour l’économie du XXI siècle ?

Pour arriver à l’espace sûr et juste de Donut (entre les limites externes environnementales et internes des fondements sociaux), d’après Kate Raworth, il faut libérer les consciences de trois croyances tenaces : la productivité illimitée, le revenu du travail comme unique source de richesse, et le capital comme unique pourvoyeur d’investissement. Pour que cet espace soit inclusif et durable, il doit être capable de produire et de répartir équitablement les externalités positives, tout en internalisant les externalités négatives qu’il génère. Pour atteindre le Donut, Kate développe sept principes.

1) Changer le but

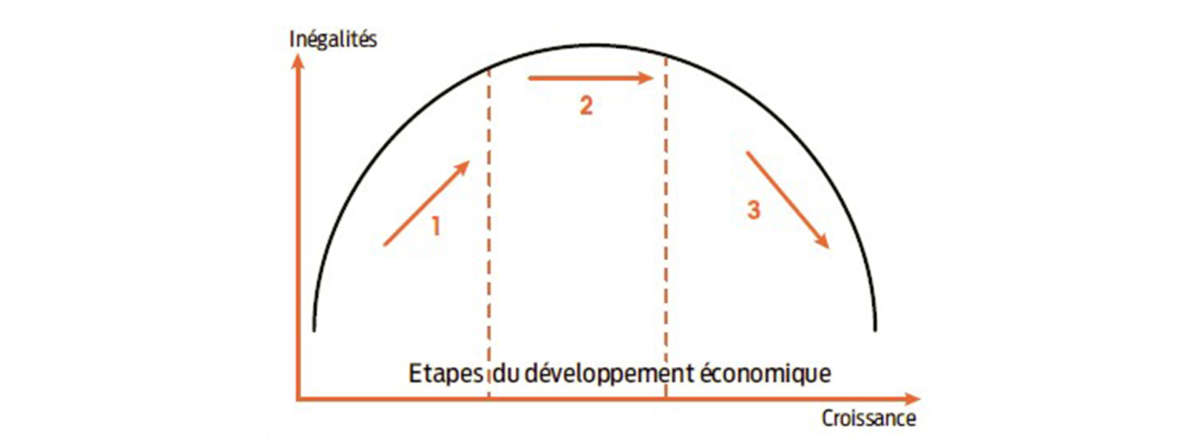

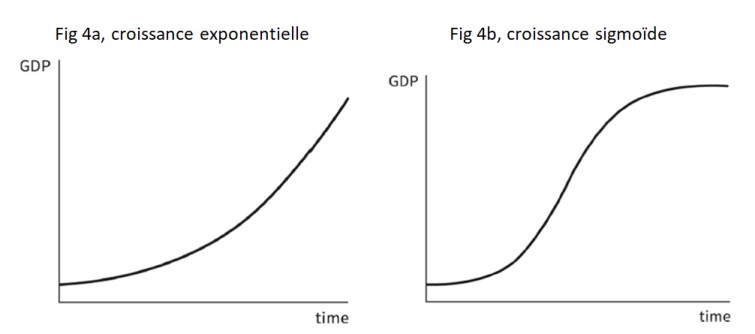

Pour notre économiste, la mère des causes de notre immobilisme à construire la société souhaitable de demain réside dans le présupposé économique dominant de viser une croissance illimitée du PIB comme évolution logique de nos sociétés. Cette croyance obsolète du capitalisme a déjà été maintes fois critiquée, comme le prix Nobel Joseph Stiglitz. En 2001, ce dernier pointait déjà la nécessité impérative de développer d’autres indicateurs que le PIB, qui ne prend en compte que la création de valeur financière sans incorporer les répercussions sociales et environnementales de l’activité humaine.

Aujourd’hui, de nombreuses pistes de réflexion existent. On peut notamment citer les travaux du jeune économiste belge Olivier Malay qui, dans sa thèse « Quelle boussole pour une transformation écologique et sociale ? Développer des indicateurs qui englobent le niveau du gouvernement et des entreprises », questionne le potentiel de six indicateurs existants à constituer de véritables alternatives au PIB. Ces derniers sont déjà disponibles au Bureau fédéral du Plan, comme le « Bien-être ici et maintenant » (BEIM) ou encore l’indicateur « développement durable » (SDG). La Région wallonne a également développé un indice de situation sociale (ISS), un indice de conditions de bien-être (ICBE) ainsi qu’un indice d’empreinte écologique (EE), qui pourrait être mobilisé dès demain.

En effet, pour Olivier Malay, « il n’y a plus qu’à les utiliser et à les lier aux politiques publiques ». Cependant, ce dernier souligne que leurs utilisations vont se confronter à deux limites bien connues des acteurs de la transition, c’est-à-dire celles de la communication et de la volonté politique. La première limite réside dans la place hégémonique réservée au PIB dans les médias et dans les analyses économiques « mainstream ». La seconde correspond à l’absence de volonté politique forte des décideurs pour développer une économie sociale et durable, permettant de mobiliser d’autres outils et visant d’autres finalités et valeurs que celles mises en avant dans l’économie de marché. Ce qui n’est pas une mince affaire…

Suivant un constat analogue, Raworth va développer dans son ouvrage l’historique de la prédominance du PIB dans nos imaginaires. Pour elle, ce dernier serait le fruit d’une époque de dépression économique, de guerre mondiale, puis de concurrence effrénée durant la guerre froide, ayant assis la domination du PIB comme horizon indépassable.

Faisons ici un rapprochement avec l’économie sociale qui, dans ses fondements, partage ce postulat. Son premier principe prône en effet une « finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt qu’une finalité de profit ». Dans ce sens, de nombreuses entreprises belges, principalement coopératives, associations, mutuelles et fondations prônent déjà une économie avant tout soucieuse des besoins humains. Servir l’intérêt général plutôt que gonfler aveuglement le PIB, tel est son objectif premier.

2) Prendre en compte l’ensemble du tableau

Pour notre auteure, l’économie est toujours décrite de la même manière : celle d’un diagramme de flux circulaires entre les entreprises et les ménages. Dans ce schéma, l’économie est un système isolé sans aucun lien avec les autres systèmes. Cette théorie suppose que la main invisible d’Adam Smith et que l’auto-régulation des marchés soient l’Alpha et l’Oméga de la prospérité de nos sociétés. Et pourtant, plus que jamais, l’économie de marché semble à mille lieux de la réalité et de nos besoins essentiels. Les crises économiques en cascade étant la quintessence de ce que Marx appelle le capital fictif, à savoir des actifs décorrélés de toute réalité tangible. Que certaines matières premières s’échangent momentanément à des prix négatifs relève de l’ineptie.

Pour renverser la vapeur, Raworth propose de remplacer le schéma du flux circulaire par celui d’une économie intégrée. Sous cet angle, l’hégémonie du marché prend fin. Dans ce cadre, la circulation des flux de capitaux se retrouve entourée de nouvelles finalités, de nature et de valeur diverses, au service de l’homme et de la nature.

3) Déconstruire la nature humaine

Au cœur du paradigme dominant de la science économique se trouve l’hypothèse que l’homme serait rationnel. D’après Kate Raworth, l’histoire de son origine a été peinte à l’aérographe par les manuels d’économie. L’Homo oeconomicus, tel qu’il fut nommé, pourrait être décrit comme un personnage qui se tient seul, l’argent à la main et avec une calculatrice à la place du cerveau. Ce dernier aurait une connaissance innée du juste prix, ayant mis à genoux la nature elle-même. Croyance bien ancrée dans notre imaginaire collectif. Croire que l’échange marchand est primordial et naturel, de même que le principe de compétition, est un leurre. Et c’est bien là que réside le problème.