Au-delà de ces aspects, il faut aussi considérer l’impact environnemental du cycle de production et de vente de la bière. En d’autres termes, il faut porter attention aux matières premières utilisées, au transport aussi bien entre le producteur de matière première et la brasserie que depuis la brasserie jusqu’au consommateur, et au recyclage des différents déchets. Dans ce sens, certaines brasseries utilisent le modèle du circuit court, qui ne fait intervenir au plus qu’un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Cela peut se faire aussi bien par l’achat de céréales et de houblons locaux. C’est par exemple le cas de la Brasserie Coopérative Liégeoise , qui crée des bières bio en valorisant l’agriculture locale, et travaillant main dans la main avec des producteurs locaux et belges, mais aussi d’autres brasseries.

Faire de la bière, une aventure collective

La solidarité est présente dans le monde de la bière depuis ses origines : les moines trappistes ancestraux reversaient déjà une partie de leurs bénéfices à des œuvres caritatives. Aujourd’hui encore, les bières labellisées « Authentic Trappist Product » adhèrent au principe de destiner leurs revenus aux « nécessités de la communauté monastique, à la solidarité au sein de l’Ordre Trappiste, à des projets de développement et à des œuvres caritatives ».

De nos jours, avec l’explosion des microbrasseries, les projets à finalité sociale n’ont jamais été aussi présents. En effet, qui dit production, dit création de valeur et derrière la bière, de nombreux projets sociaux émergent. Pour beaucoup, la production de bière, bien qu’elle demande un investissement initial sérieux, est un geste passionné. Autour d’une brasserie, même à faible volume, une communauté et une envie de tisser des liens peuvent émerger autour d’un projet. On peut par exemple citer la Biche de Saint-Gilles, une bière solidaire qui reverse l’intégralité de ses bénéfices à « L’Entraide de Saint-Gilles », une structure qui se voue à l’aide aux sans-abris. Certaines bières éphémères peuvent aussi soutenir des luttes, comme la Keelbier, une bière engagée qui s’est créée pour lutter contre la création de la méga-prison d’Haren. Un projet plus connu, la 100PAP, lutte contre la précarité matérielle et temporelle des personnes sans papier. Dans cette logique, ils investissent dans la création de logements durables et en aide immédiate. La finalité sociale peut aussi intervenir dans la chaine de production à d’autres moment, comme c’est par exemple le cas avec la Brasserie du Renard qui met en place des aides à la formation et l’insertion, notamment en travaillant avec des adultes porteurs d’handicap, ou encore en soutenant des structures comme l’ASBL Almagic, qui vise à rendre accessible les évènements publics aux personnes à mobilité réduite.

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Il y a peut-être un naturel belge à créer des bières quand il s’agit de trouver de la passion et de créer du lien. Outre les exemples précédents, on peut parler de l’iLLeGaaL, dont le but est de créer un espace de rassemblement pour les artistes et les brasseurs. Cette convergence permet un environnement dynamique, tenant du sens commun : la bière accompagne les vernissages et autres événements, ce qui crée des synergies entre le monde de la bière et le secteur culturel.

Enfin, la bière, toujours rassembleuse, s’inscrit aussi dans une dynamique de quartier et d’économie locale. Une initiative appelée « Bières de Quartiers » tente de mettre en lien passion pour le houblon et « synergies locales ». C’est-à-dire donner un caractère au goût et choix esthétiques jusqu’aux étiquettes, ajoutant aussi des anecdotes et informations sur la mémoire du territoire. C’est une manière de créer une fierté autour de la production locale, ainsi qu’une occasion d’en apprendre un peu plus sur son environnement proche.

Biérocratie, ou autre manière de consommer et de produire ?

Nous l’avons vu, le secteur brassicole belge peut compter sur de nombreux projets s’inscrivant dans les principes de l’économie sociale et circulaire. Dans cette dernière partie, focalisons-nous sur les principes coopératifs. Ce mode de gestion comprend, entre autres, le concept d’un membre, une voix et la volonté de ne pas rechercher le lucre à tout prix, propre à toute entreprise d’économie sociale.

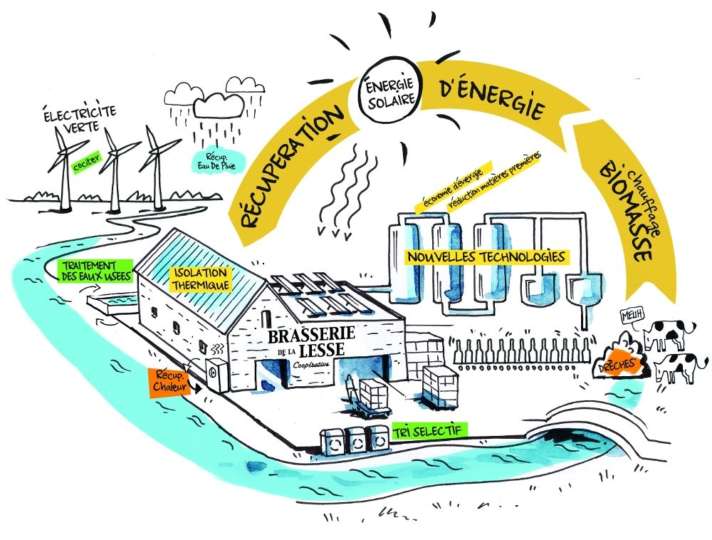

Récemment, on a pu voir l’émergence de coopératives de production dans le secteur brassicole. Prenons l’exemple de Co-Hop, une coopérative de quatre brasseries fondées en 2020, et s’inscrivant dans une démarche éco-responsable (récupération de la chaleur, installation de panneaux solaires, réutilisation du CO2 produit lors de la fermentation). En plus de ces efforts, elle mutualise ses ressources (matériel de brassage, compétence) et ses lieux (espace de formation, sandwicherie, magasin). Cela permet non seulement aux quatre brasseries membres, mais aussi à d’autres brasseries, de pouvoir produire leur bière dans cet environnement. La richesse de l’écosystème mis en place vient apporter une résilience globale à l’ensemble des activités.

D’autres coopératives à finalité sociale portent un projet de société plus large comme nous l’avons déjà énoncé avec la Brasserie de la Lesse, notamment en intégrant les coopérateurs, les producteurs, les distributeurs à leur modèle économique et social. Ce mode de gouvernance se retrouve aussi chez la Brasserie du Renard, dans lequel les coopérateurs sont invités au-delà du choix des orientations stratégiques de la structure, à participer aux activités de production de la brasserie (brassage, mise en bouteille, récolte et transformation des fruits, …) et à des projets plus vastes comme l’houblonnière du Renard.