Depuis début 2021, les prix de l’électricité, du gaz et de l’essence ont explosé. En mars 2022, l’électricité avait augmenté de 49,9% en un an et le gaz naturel de 148,8%[1]. En avril, la facture d’électricité passait à 1708€ en moyenne par an par ménage, et celle de gaz à 3659€, un record absolu[2]. Du côté de l’essence, le litre passait pour la première fois la barre des 2€ en mai[3]. En juillet, le prix du gaz a à nouveau doublé en quelques semaines, passant à 180€ le mégawattheure[4].

Mais l’énergie est au cœur de toute l’économie, et l’augmentation du prix de l’énergie a augmenté les coûts de production de pratiquement toutes les entreprises, dont la plupart ont décidé d’augmenter leurs prix pour conserver leurs marges (voire pour certaines les augmenter). Cette folle augmentation du prix de l’énergie est donc responsable d’une inflation écrasante pour la majorité de la population puisque, si les commerçants, producteurs et propriétaires peuvent reporter leurs coûts sur les consommateurs, la réalité est toute autre pour les salariés dont le salaire augmente beaucoup moins vite que les prix (même avec l’indexation).

Une réalité inégale

En tout, selon les calculs de la banque Nationale Belge, la flambée des prix de l’énergie aurait coûté à la Belgique 10 milliards d’€ en février, et on peut imaginer que le coût a largement augmenté depuis[5]. Mais tous et toutes ne sont pas égaux face à la crise. On estime en moyenne la perte de pouvoir d’achat à 6% en Belgique[6], mais ce chiffre masque des inégalités immenses. Car pour la part la plus riche de la population, la situation est toute différente. Les millionnaires en Belgique ont par exemple vu leur fortune augmenter de 6,5% en moyenne[7]. Début 2022, au niveau mondial, ce sont 2000 milliards de dollars qui ont été versés en dividendes, soit 18% de plus qu’en 2019[8].

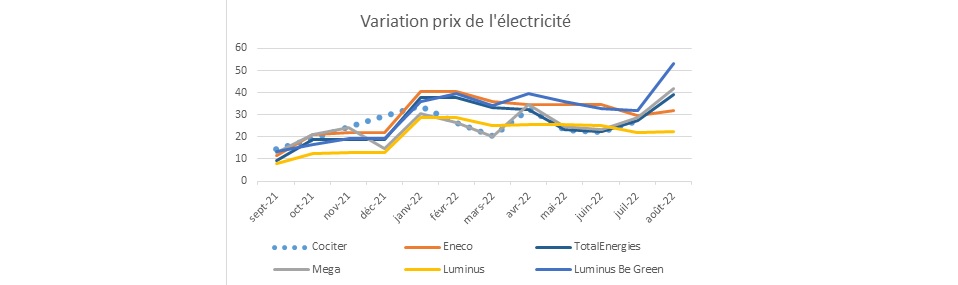

Alors d’où vient cette augmentation des prix de l’énergie ? Est-elle une fatalité ? C’est ce que nous allons explorer, notamment à partir de l’exemple de Cociter, un fournisseur d’énergie qui n’a pas suivi l’inflation comme tout le monde.

D’où vient l’augmentation des prix ?

Beaucoup de commentateurs identifient la cause de cette augmentation dans la reprise qui a suivi le Covid, dans la guerre en Ukraine qui a diminué les arrivées de gaz, dans le manque de vent qui empêche les éoliennes de tourner à plein régime, ou encore sur le changement des sources d’énergie qui passe du charbon au pétrole[9]. Toutes ces raisons invoquent des éléments externes à notre système économique, et sur lesquels nous avons finalement peu de prise.

Si tous ces éléments jouent sans aucun doute sur les prix, un autre aspect, pourtant fondamental, est souvent oublié : le capitalisme. Car ce qui décide des prix en dernier ressort, ce ne sont pas des règles abstraites, mais bien des décisions prises dans les comités d’administrations des grandes entreprises. Pour l’énergie c’est particulièrement vrai, puisque la concurrence est très limitée et que quelques entreprises se partagent le marché. Ce sont elles qui peuvent jouer sur l’offre, créant ainsi de la rareté qui peut faire monter les prix.

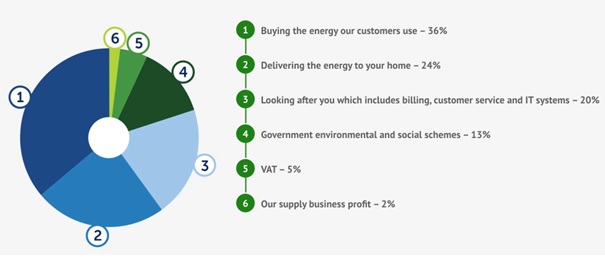

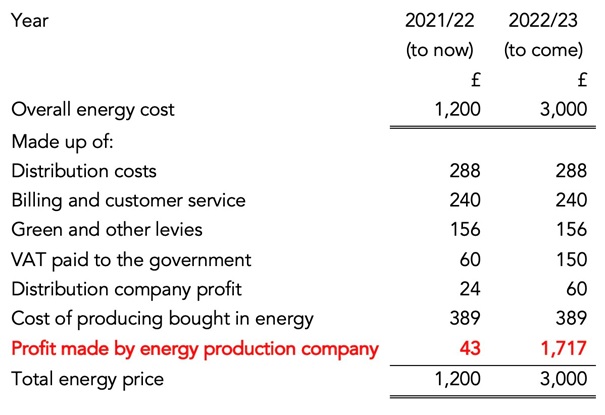

Mais comment mesurer, à partir des différents facteurs explicatifs de la hausse des prix, lequel a le plus d’influence ? Richard Murphy, un expert en économie politique, a tenté de faire le calcul. Il est parti des différents éléments du prix de l’énergie qui sont donnés par l’entreprise britannique SSE.